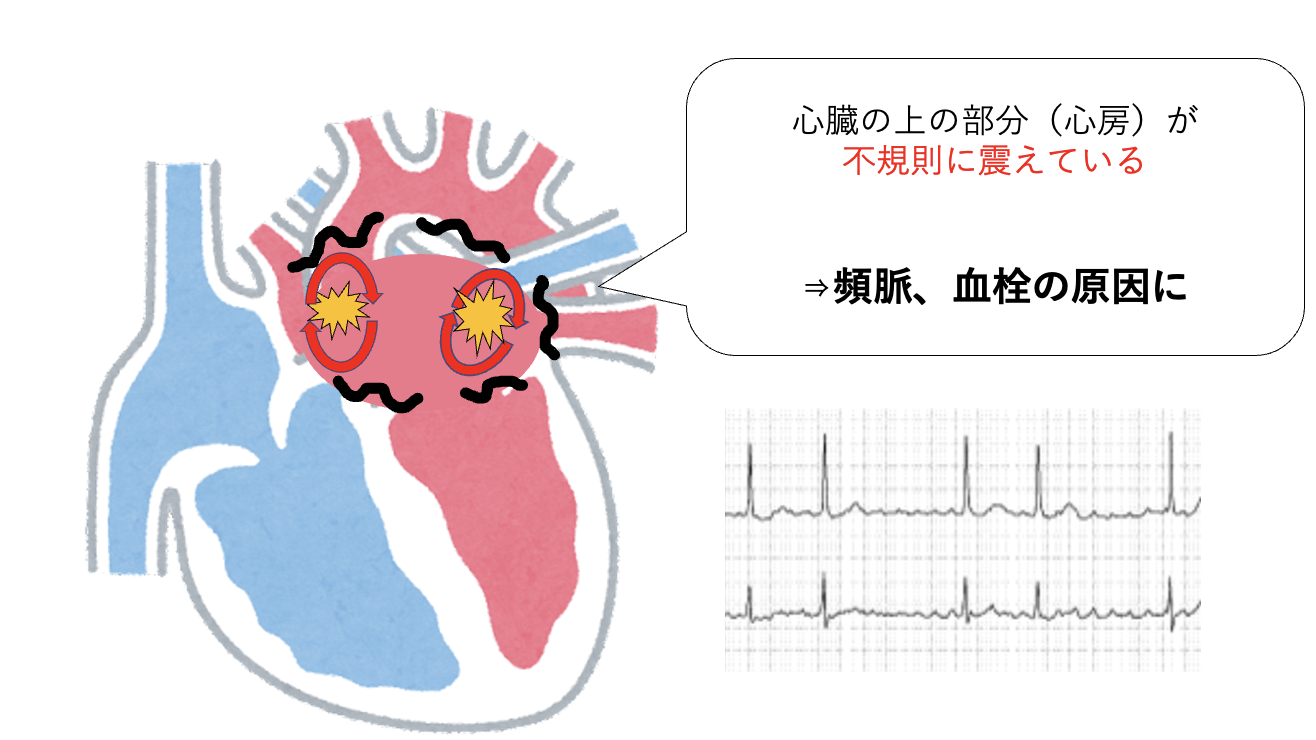

心房細動

心房細動とは、心臓の上側にある「心房」という場所が電気的興奮で不規則に震えるような状態です。その結果、脈が乱れたり早くなったりする、不整脈の一つです。

普段は正常な脈が発作的に短時間だけ起こって元に戻る「発作性心房細動」、ずっと持続している「慢性心房細動」、1年以上持続する「長期持続性心房細動」があり、症状が強くなければ緊急性はありませんが、動悸、息切れ、疲れやすいなどの症状が現れ、また脳梗塞になりやすくなるため、適切な治療が必要です。

心房細動の症状

- 動悸(どきどきする)

- 胸部不快感(胸が苦しい)

- 胸が痛い

- 疲れやすい、だるい

- 階段や坂を上るのがきつい、息切れがする

- 足がむくむ

しかし、約半数の方は自覚症状がなく、健康診断で指摘されたり、脳梗塞になった後で気づかれたりすることも少なくありません。

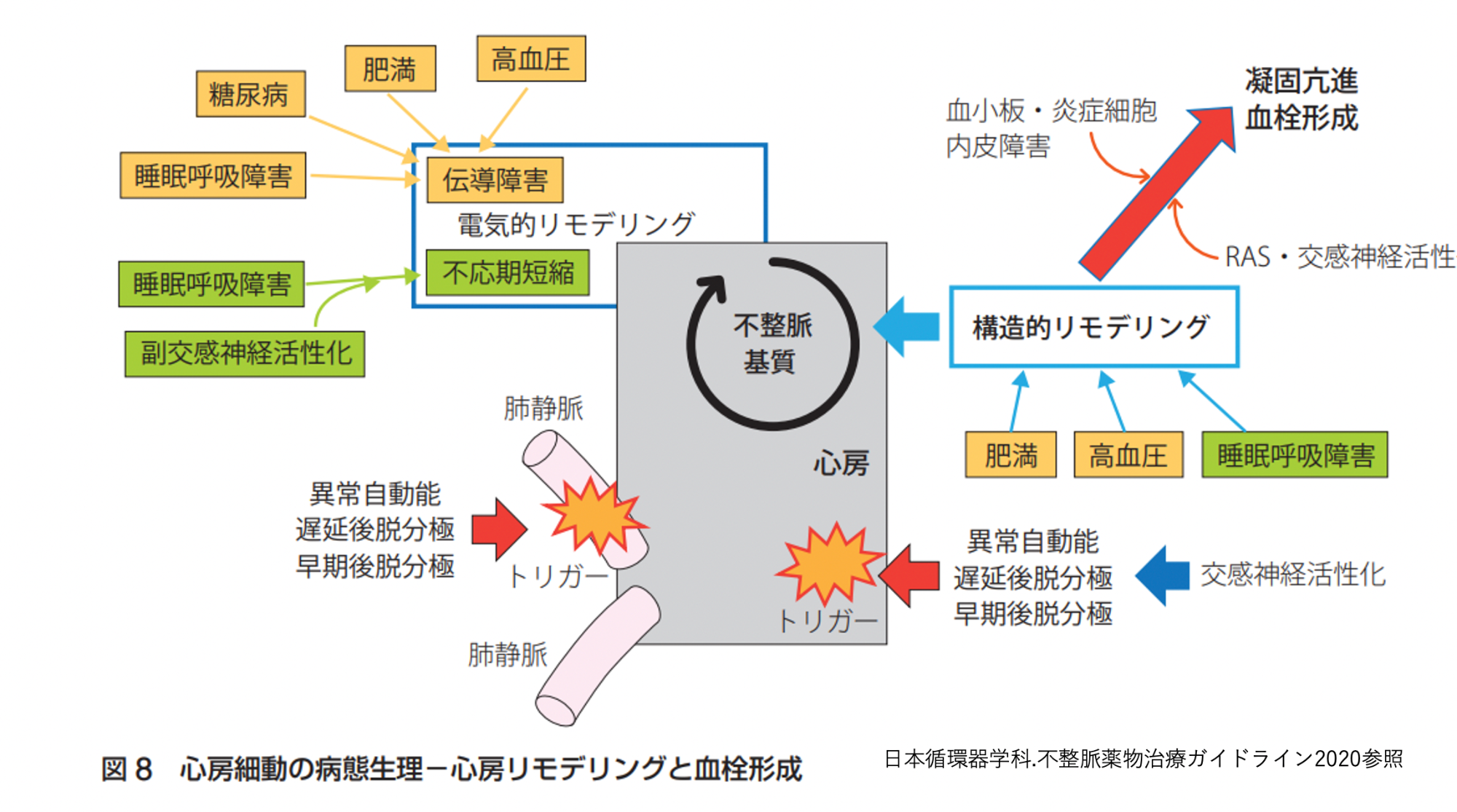

心房細動の原因

心房細動は、年齢を重ねるごとに起こりやすくなり、8割以上の方が65歳以上です。

心疾患(心筋梗塞、弁膜症、心筋症)、高血圧、甲状腺機能亢進症(バセドウ病)などの器質的疾患が原因となる場合もありますが、ストレス(過労、睡眠不足)、喫煙、アルコールが誘引となることもよくあります。

心房細動の合併症

心臓が規則的に動くことができなくなり、頻脈となるため心臓に負担がかかります。

最終的には心不全と呼ばれるような状態を引き起こします。

・脳梗塞

心房が不規則に震えることで血液がよどみ、血栓(血液のかたまり)ができやすくなります。この血栓が飛んでいって血管に詰まってしまうと脳梗塞になります。

脳梗塞の約15%が心原性脳梗塞(心房細動による血栓が原因)とされており、他のアテローム性脳梗塞などにくらべて、比較的大きい血管が詰まることが多く、麻痺などの重い後遺症が残ることが多いです。

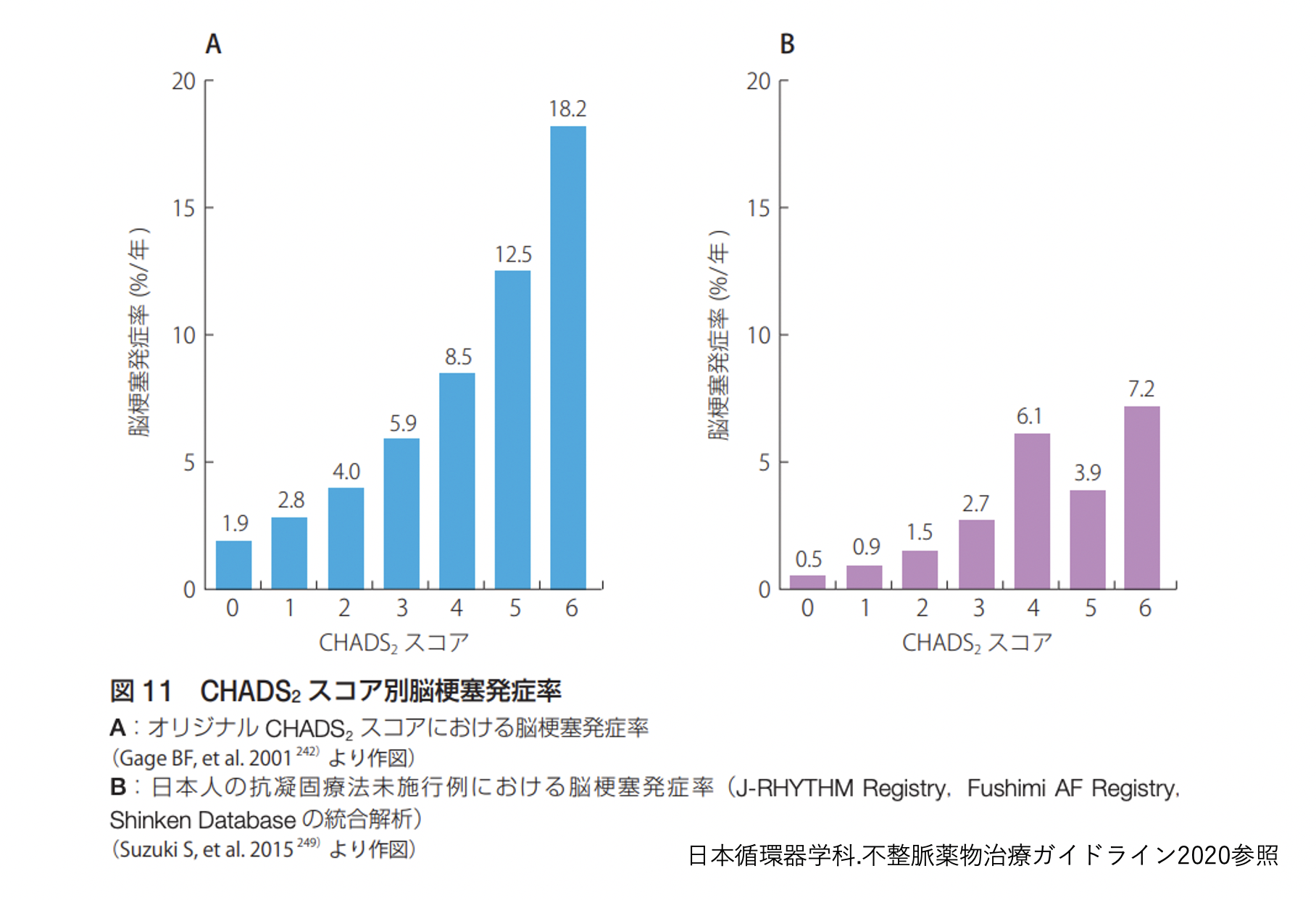

脳梗塞発症リスクを判断する「CHADs2スコア」という指標がありますが、高齢、高血圧、糖尿病、脳梗塞などの既往のある方は、特に血栓ができやすいことが知られています。

心房細動の検査

- 心電図検査

- ホルター心電図検査

自宅に小型の心電図を持ち帰って検査することで、普段病院では「正常」とされている不整脈をチェックすることができます。 - 心臓超音波検査

心臓の形や大きさ、動きなどを調べます。心臓の中に血栓が見つかることもあります。 - 血液検査

心臓への負担を調べたり、甲状腺の病気や貧血など心房細動の原因となる病気がないかを調べます。

心房細動の治療

- 抗凝固療法

脳梗塞の原因となる血栓ができないようにする治療です。リスクの高い方は血液をサラサラにする薬(抗凝固薬)を内服することをおすすめします。 - レートコントロール

内服によって脈がはやくならないようにする治療です。 - リズムコントロール

脈の乱れを元に戻して、正常な状態を維持するような抗不整脈薬を内服します。

薬物治療だけでなく、最近はカテーテルアブレーションといわれる治療もあります(カテーテルと呼ばれる管を血管から心臓内に通して、原因となっている電気回路を遮断する治療)。希望される方、必要な方には、当院から高度医療センターにご紹介させていただきます。