高血圧

血圧は、心臓から全身に送り出された血液が血管の壁を押すときの圧力のことで、心臓が縮んだり広がったりすることで発生します。

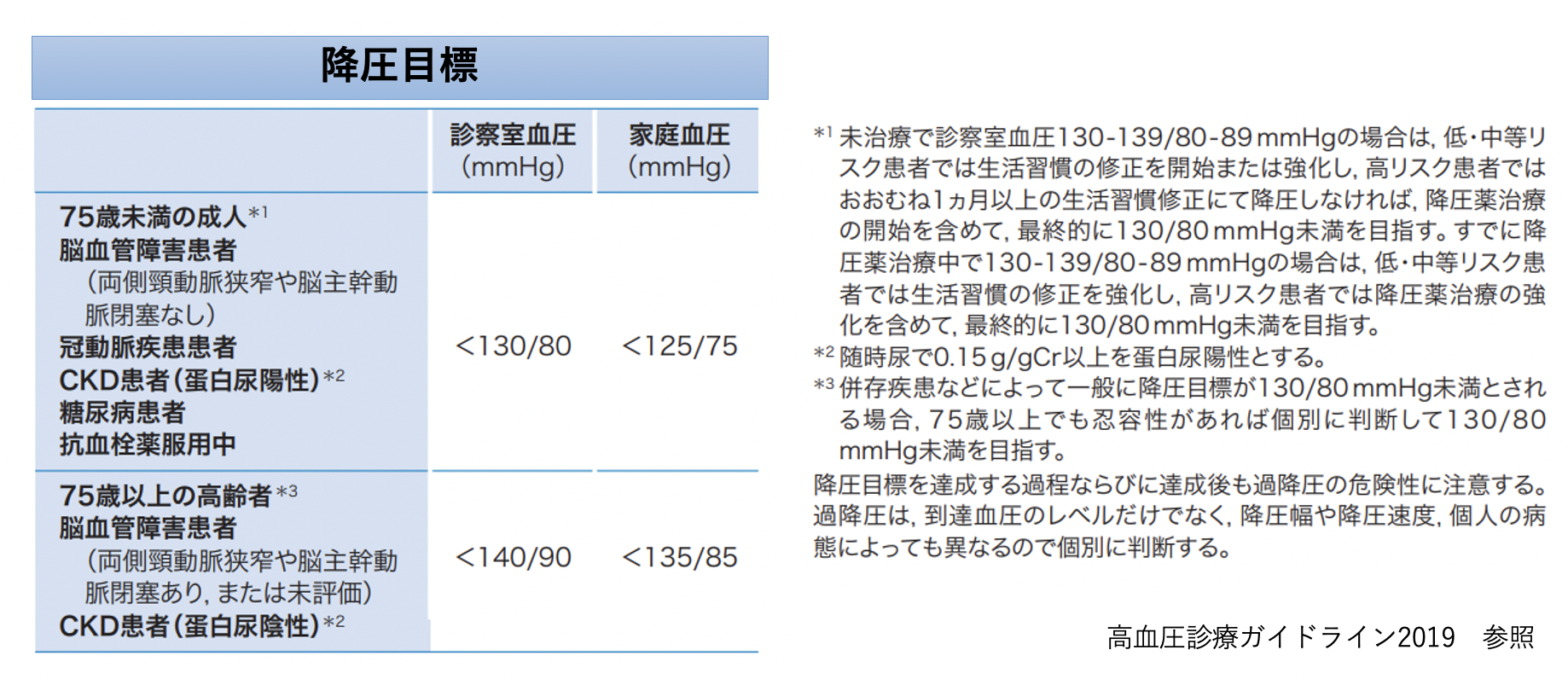

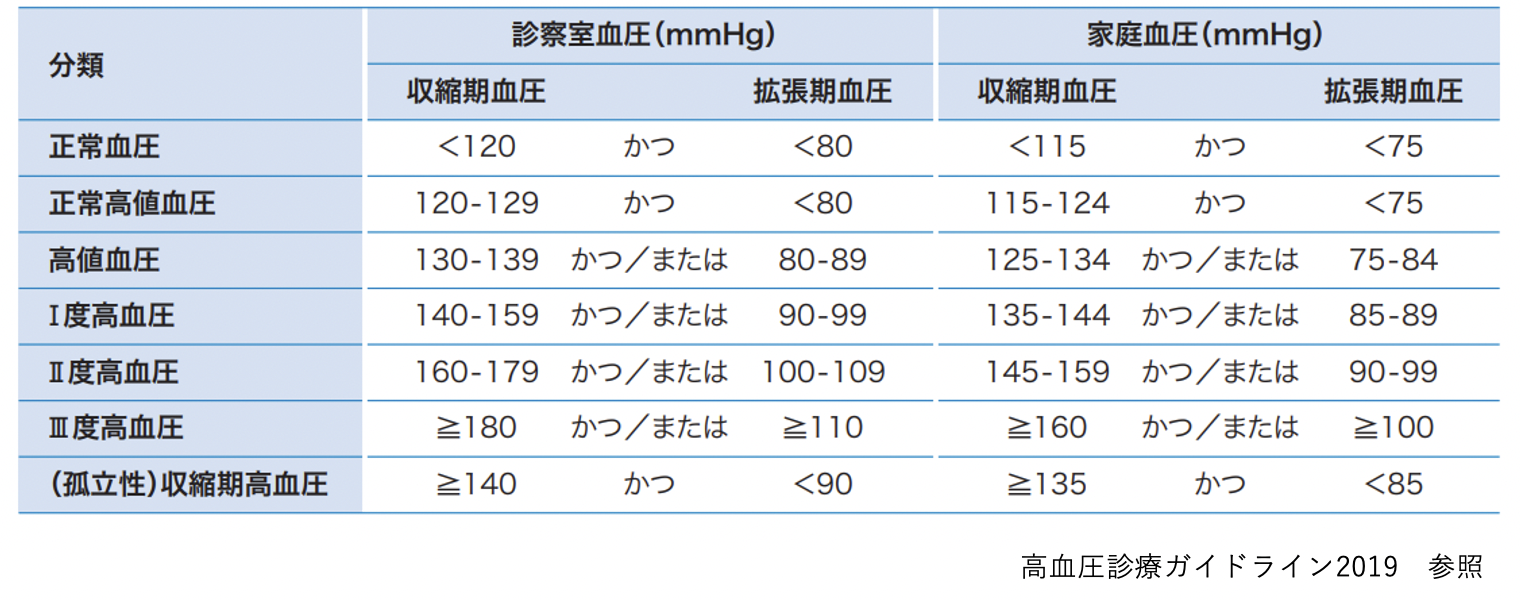

一般的に外来血圧が140/90mmHg、家庭血圧(自宅)が135/85mmHgを超える場合に、高血圧と診断されます。

高血圧の原因は明確に特定されていませんが、遺伝的要因と、塩分の高い食生活、飲酒・喫煙、運動不足や精神的ストレスなどの環境的要因が重なって引き起こされると考えられています。

高血圧の症状

患者さんから「症状が特にないから大丈夫!」、「薬を飲んでもあまり変わらないから飲まなくてもいいんじゃない?」といわれることが多くあります。

高血圧は「サイレントキラー」といわれていて、自覚症状はほとんどあらわれません。しかし、血圧が高い状態が続くことで血管の壁に圧力が掛かり、その結果、血管を傷めて次第に血管が硬くなり動脈硬化につながってしまうのです。

通常、高血圧だけで症状が出ることはほとんどありませんが、あまりに高い場合(高血圧緊急症)には、頭痛、吐き気などの症状が出る場合があります。

高血圧の種類

- 本態性高血圧

原因がはっきりしない高血圧のことで全体の9割を占めます。

遺伝、塩分・アルコール摂取過多、喫煙、運動不足、ストレスなどが要因であると言われています。 - 二次性高血圧

ホルモンの分泌異常(原発性アルドステロン症、褐色細胞腫)や腎臓の動脈が狭くなることで高血圧を来すこともあります。

特に若年性の場合には血液検査などでこれらをスクリーニングすることが重要になります。

高血圧の合併症

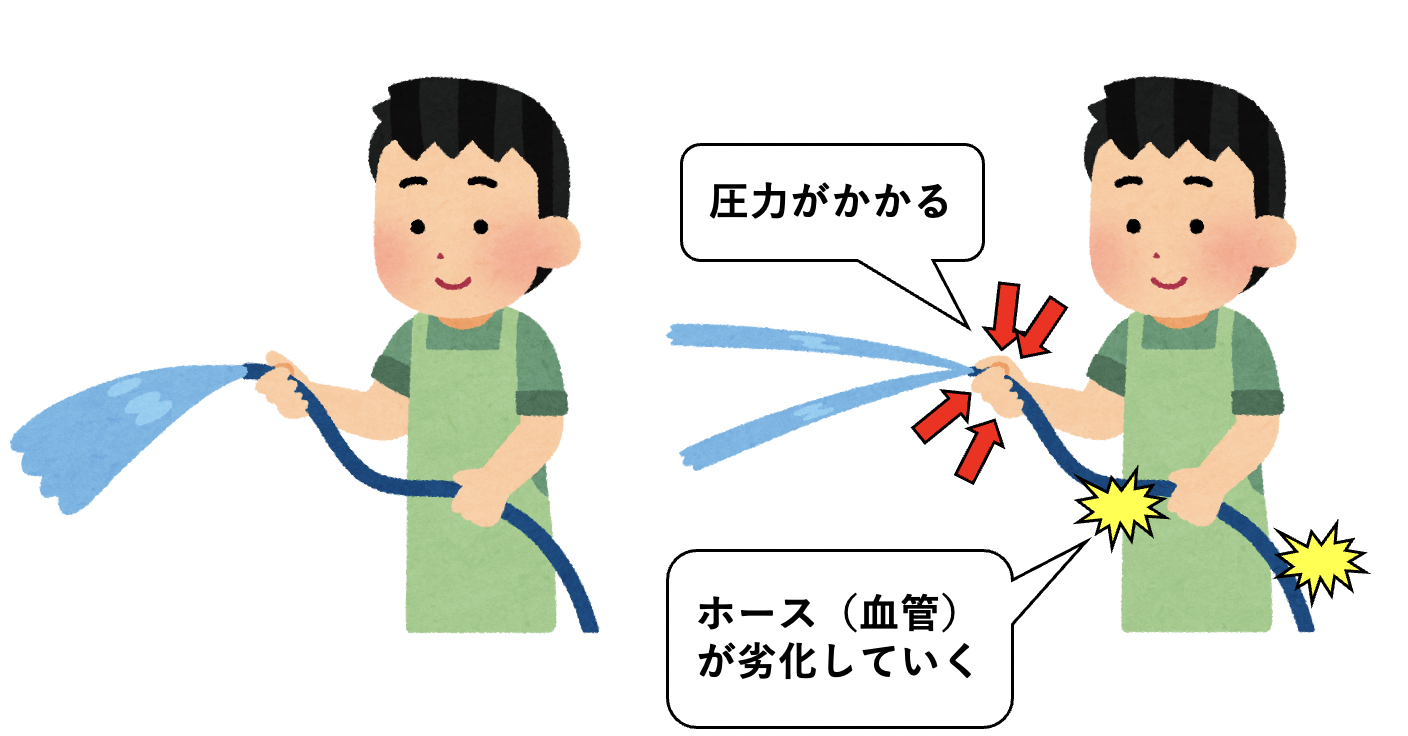

血管の壁は弾力性がありますが、高血圧が続くことでどんどん硬くなっていきます。

イメージとしては、ホースで水をやる際に出口をキュッと絞っているイメージです。ホース(血管)はどんどん劣化し、蛇口(心臓)にはかなりの負担がかかります。

血管が集まっている脳、心臓、腎臓、眼に負担がかかり、下記の合併症を引き起こします。

・心不全、心臓肥大、狭心症、心筋梗塞、大動脈解離、大動脈瘤

・腎硬化症、慢性腎臓病、脳梗塞、脳出血、眼底出血

高血圧の検査

- 血液検査

二次性高血圧(ホルモン異常)の場合があるため、特に若年者では積極的に血液検査を行って調べる必要があります。

また、同じように動脈硬化を進行させる脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病や腎機能障害の合併がないかどうかも合わせて調べる必要があります。 - 心電図、胸部レントゲン、心臓超音波検査

心臓疾患の合併がないかどうかを調べます。 - 頚動脈超音波検査

頚動脈の狭窄がないかどうか、動脈硬化の進展具合を調べます。 - 血圧脈波検査

血管の硬さや血管の詰まりを調べる検査で、動脈硬化の進展具合がわかります。手足の血圧を測定する簡単な検査で、5〜10分程度で行えます。

高血圧の治療

薬物治療

高血圧に対する薬物療法には下記のような薬があります。それぞれに特徴、欠点があり、個々の患者様に応じてこれらの薬物を単独で、あるいは、組み合わせて使用します。

利 尿 剤 …… 尿量を増加して血液量を減らす。

血管拡張薬 …… 血管を拡張する。

神経遮断薬 …… 心臓への余分な刺激を抑える。血管の緊張をとる。

レニン・アンギオテンシン系薬 …… 昇圧ホルモンを抑えて血管を拡張したり、利尿を促したりする。

生活習慣の改善

塩分制限、節酒、禁煙、適度な運動、ストレスの軽減など